Нашему VDS-хостингу — 10 лет. За это время нас серьёзно пытались купить четыре раза, ещё пару раз — несерьёзно.

И каждый раз это была совершенно другая история, как будто из разных учебников по бизнесу. У нас было всё — от пособия для начинающих рейдеров до конкурентной разведки. Ну, знаете, как Яндекс любит приезжать, задавать вопросы про финансы, сообщать про то, что возможна сделка, а потом говорить спасибо за ценные данные.

Мы не хотели продаваться, но пару раз были близки к этому, потому что наступали моменты, когда не хватало денег и мы их искали. Одним словом, бывали ситуации, когда мы действительно рассматривали интересные предложения.

Начну с самой отбитой категории покупателей. Я даже не могу назвать их инвесторами. Схема у них примитивная и рассчитана на молодых и голодных, какими мы были в первые годы. Они никогда не покупают компанию за живые деньги. Они приходят и говорят:

— Чуваки, вы хотите больше?

Мы, естественно, такие:

— Да, мы хотим!

— Отлично! — говорят они. — Мы сейчас дадим вам денег. Однако для этого вы отдадите нам половину компании. Но на самом деле денег мы вам не дадим!

«Благодетель»

Процесс вы уже, возможно, поняли.

Инвестор оценивает вас, скажем, в пять выручек последнего года (тогда был такой стандарт рынка для хостингов) и говорит, что даст их деньгами за 50% компании. Получается, что компания теперь стоит 10 выручек, у инвестора остаётся 50%, у исходного владельца — тоже 50%. Но реальных денег владелец не видит, потому что инвестор вкладывает их в компанию.

Вы, основатель, остаётесь с нулём в кармане, но с партнёром, перед которым теперь должны отчитываться. По факту вы рискуете стать просто наёмным сотрудником в своей же фирме, отдав половину бизнеса даром.

Эта схема имеет право на жизнь, когда суммы и условия немного другие и когда инвестор профильный или стратегический. В смысле он знает, что делать с вашим бизнесом, и его ему не хватает для какого-то комплекса, который через год он рассчитывает продать, например. То есть он разбирается в вопросе и предлагает реальную ценность. Если же он самоустраняется от управления, то ничем, кроме геморроя, это не закончится. И по принятию решений, и много по чему ещё.

Почему я считаю, что сделка была плохой:

- Инвестор не разбирался в ИТ, а занимался стройкой.

- Кредитное предложение денег (тогда) выглядело примерно так же привлекательно, но не требовалось отдавать кому-то 50% бизнеса. По крайней мере, пока шли выплаты.

Первый раз такие ребята нарисовались в самый паршивый для нас момент. Наш банк, где мы кредитовались, внезапно рухнул. Мы оказались в подвешенном состоянии, постоянно нужны были деньги, чтобы просто держаться на плаву, и мы искали хоть какие-то точки опоры.

И тут появились они — представители одного московского инвестхолдинга. Ситуацию весело дополняло то, что я поспрашивал про них у коллег из финансов (а мы пришли в хостинг из финансов) и узнал, что они с рейдерской репутацией, мягко говоря.

Они говорили правильные слова, называли нас «ценным активом», но суть предложения была та самая: мы отдаём им долю, они вливают деньги в развитие, и всем становится хорошо. Мы сели считать. Вот мы с их деньгами через год вырастаем в два раза. А наша доля прибыли в абсолютных цифрах остаётся ровно такой же, как сейчас.

Однако есть одно огромное «но»: это ещё не факт. И главное — у нас появляется партнёр, который в любой момент может сказать: «Чуваки, а зачем вам дивиденды или зарплаты? Давайте лучше ещё вложим, ещё вырастем!»

Если что, у нас с такими людьми фундаментально разные цели. Наша цель — заработать и на что-то жить всё время. Их цель — раздуть компанию, потом отжать менеджмент и продать её по-настоящему. Есть риски потерять контроль, не получив ни копейки.

Жизнь становится более нервной, вы постоянно испуганы и параноидальны, потому что не знаете, чего ждать от человека из не самого прозрачного бизнеса.

А если проект провалится? Ты, как соучредитель, отвечаешь по всем долгам.

Именно поэтому я не доверяю таким инвесторам. Меня в этом сильно укрепила история моего друга и однокурсника. Он работал техническим директором в американском стартапе Trucker Path. Получил опцион, вкалывал. Компания выстрелила, стала «единорогом» с оценкой больше миллиарда долларов. А потом их всех, держателей опционов, кинули.

Классическая практика: как только стартап становится успешным, инвесторы — а там был какой-то крупный китаец — проводят фиктивную сделку. Продают компанию за копейки подставной фирме, «высаживают» всех миноритариев, а потом уже перепродают по-настоящему. Мой друг остался ни с чем. Он звонил даже мне, искал юристов: хотел судиться. Эта история навсегда отпечаталась в моей памяти как пример того, почему нельзя продавать долю в компании без получения реальных денег на руки.

Возможно, конечно, я динозавр и чего-то не понимаю, но лучше пускай я останусь динозавром с бизнесом, чем лохом с отличной историей для кухонных рассказов.

«Вы, Никита, ценный актив»

Второй заход был от зарубежного олигарха, которого на нас вывели знакомые. С нами общался его человек из Нью-Йорка. План был такой: купить нашу платформу и построить на ней международный хостинг, благо у нас уже было много зарубежных дата-центров. Но разговор очень быстро скатился к обсуждению затрат.

Они относились к нашей команде, как к гастарбайтерам, которым можно платить три копейки. Когда они услышали, что наши инженеры хотят зарплату больше 100 тысяч рублей, у них глаза на лоб полезли. Началась эта песня: «Ох, так вы хотите зарабатывать и жить в комфорте прямо сейчас или вам нужно построить что-то крупное?»

То есть, по их логике, строить великое можно только натощак.

В целом это правда: в культурном коде стартаперов из Долины и Европы учредители действительно получают символические зарплаты. Основные деньги приходят с продажи компании или после объединороживания, когда можно позволить платить и себе, и Совету директоров. До этого надо жить на накопления.

Они даже сделали оценку: около пяти годовых выручек за всю компанию. Но схема была мутная. Опять та же история: мы теряем контроль и не получаем денег.

Мы подумали и отказались.

«Вы неправильно работаете»

Был и ещё один, уже третий подход от владельца крупного сервиса, который хорошо сочетался с хостингом. Профильный игрок, казалось бы. Но разговор — тот же: «Вот, давайте мы так хотим…» Я сидел, слушал и ощущал дежавю.

Ещё до подписания чего-либо они уже начали учить нас жизни. Оказалось, что у себя они используют б/у железо. И нам говорят: «Нет, вот вы дорого покупаете, надо брать бэушное». Мы им: «Ребят, мы на таком работать не будем». Это был конец разговора.

Если ещё до сделки начинается такое продавливание, то что будет после этого?

Цивилизованный флирт

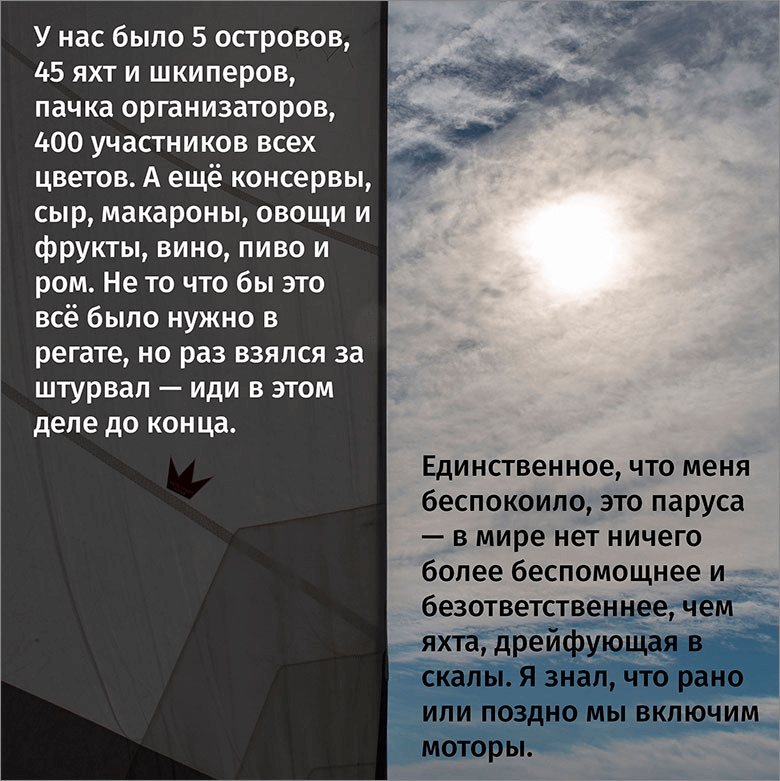

Мы надолго забили на все эти переговоры, решив для себя, что это не очень осмысленная трата времени. Но потом на рынке случилась движуха: государство ввело реестр хостинг-провайдеров и ужесточило требования по СОРМ. Один из крупных игроков рынка тут же подсуетился и начал рассылать письма всем, кто поменьше. Посыл был такой: «Вам сейчас будет пипец, вы разоритесь, давайте мы вас купим». По сути, они хотели скупить клиентские базы. Всем нужны клиентские базы. Бренд не нужен никому. Даже если мы сейчас будем брать региональный хостинг, то бренд не будет нас интересовать — только база.

Так вот, нам тоже пришло такое письмо. Мы об этом написали на VC и Хабре. Покупатели после такой огласки сначала отморозились, но через пару недель мне позвонили: «Слушайте, то было экстренное реагирование, но всё равно мы хотели бы с вами поговорить». И вот тут начался совсем другой разговор. Они назвали ожидаемые нами цифры: оценка была в районе шести годовых выручек. Мы впервые подписали соглашение о неразглашении и вступили в процесс due diligence. Это когда покупатель проводит полную проверку вашего бизнеса, чтобы убедиться, что вы не продаёте ему кота в мешке.

Они вели себя очень цивилизованно, задавали логичные вопросы без залезания в трусы.

Но вскрылись две проблемы. Во-первых, технологический стек: у нас всё на одном гипервизоре, а у них — на другом. Они поняли, что перенос клиентов будет сложным и дорогим. Во-вторых, им не понравилось, что у нас есть зарубежные локации. В итоге предложения не последовало.

Но мы не расстроились: это был первый опыт, когда с нами говорили как с равными, а не как с просителями.

Высшая лига

И вот совсем недавно на нас вышел игрок совсем другого масштаба. Назовём его N3. Они пришли не сами, а через профессиональных посредников — M&A-компанию. И вот тут мы увидели, как на самом деле выглядят серьёзные сделки.

Там всё начинается не со звонка основателя, а с общения с этими M&A-специалистами, по сути — инвестбанкирами. Они задают очень правильные вопросы про качество актива: срок жизни клиента, динамику роста и так далее. Они не лезут в ноу-хау: все понимают границы. Если их всё устраивает, то следует звонок от самих покупателей. Они обсуждают сценарий сделки. И если стороны сходятся, то присылают Letter of Intent — официальное предложение с главными условиями.

Только после его подписания начинается самый ад — due diligence, который может длиться месяцами. На этом уровне никто уже не считает по выручке. Всё считается по мультипликатору к EBITDA: это, грубо говоря, ваша прибыль до налогов, процентов и амортизации. Самый честный показатель. Нормальным для текущей рыночной ситуации считается мультипликатор от 5. Хочешь больше? Докажи, что у тебя есть супертехнология или ты растёшь как на дрожжах.

И самое интересное — деньги. 100% суммы тебе никогда не заплатят сразу. Аудиторы посчитают все риски, которые сочтут вероятными для покупателя, и порекомендуют заморозить эту сумму на эскроу-счёте на три года. Вы получите её, только если за это время не будет претензий.

Процесс этот дико дорогой. Покупатель тратит на аудиторов миллионов 30–50. Но и вы, продавец, если хотите, чтобы ваши интересы нормально представляли, должны нанять своих консультантов. А это ещё минимум 20–40 миллионов. Получается, что сама сделка обходится обеим сторонам под 80–100 миллионов. Поэтому покупать маленькую конторку в таком формате просто бессмысленно. Но у M&A-отделов этих гигантов есть своя пропускная способность: они не могут покупать по 10 компаний в год, т. к. ведут одну сделку по полгода. Поэтому все эти байки про «M&A-бюджет, который надо освоить до Нового года» — чушь: считают каждый рубль.

По итогам due diligence определяются финальная сумма и структура сделки. И вот тут начинается самое интересное — игра в деньги и власть.

Для вас, как для продавца, идеальный сценарий — это получить все деньги сразу. Чемодан с немечеными купюрами, как в кино. Ну или просто всю сумму на счёт за вычетом того самого эскроу на риски. Получил, попрощался — ушёл в закат.

Но покупатель, особенно в текущей экономической ситуации, смотрит на это совсем иначе. Сейчас высокие ставки, дешёвых денег нет ни у кого, даже у гигантов. Поэтому платить всю сумму сразу им дико невыгодно — им гораздо интереснее растянуть сделку во времени. И они предлагают схему, которая на бумаге выглядит логично, а на деле это адская ловушка для продавца.

Схема называется earn-out, или выплата по результатам. Выглядит она так: «Мы платим тебе часть суммы, скажем, 50%, прямо сейчас. А за это получаем контрольный пакет — 51% акций. Оставшиеся 50% ты получишь частями в течение следующих двух-трёх лет, если выполнишь определённые KPI, например, по росту той же EBITDA».

Для покупателей это соломоново решение. Во-первых, им не нужно вываливать всю сумму сразу: по факту для них это бесплатная рассрочка. Во-вторых, они могут внедрить своих людей, всё проконтролировать и убедиться, что вы не увели клиентскую базу или не открыли такой же бизнес с другой буквой в названии. Им так комфортнее.

А вот для вас, продавца, в этот момент всё меняется. В тот самый миг, когда вы подписываете договор и получаете первый транш, вы теряете контроль над своей компанией. Вы больше не хозяин.

И тут же возникает очевидный и неразрешимый конфликт интересов. Покупателю теперь НЕВЫГОДНО, чтобы вы выполнили свои KPI. Ведь если вы их выполните, то ему придётся платить вам следующий большой транш. А зачем, если контроль над активом он уже получил? И он будет делать всё что угодно, чтобы вы не достигли этих показателей. Вплоть до умышленного вредительства.

Как это выглядит на практике? Очень просто. Вы приходите и говорите: «Нам нужно поднять цены для клиентов, чтобы увеличить прибыль и выполнить KPI». А новый мажоритарный акционер отвечает: «Нет, мы не можем: это отпугнёт клиентов». Вы говорите: «Нужно вложиться в маркетинг, чтобы привлечь новых пользователей». Они: «Бюджета нет». Нужно нанять ключевого разработчика? «Давайте подождём». Любая инициатива, направленная на рост, будет тормозиться. Вам просто не дадут работать.

Для продавца есть одно золотое правило, которое нужно высечь в граните: рассматривайте первый транш как финальную и единственную сумму сделки. Всё остальное — это бонус, которого вы, скорее всего, никогда не увидите. Нужно быть готовыми к тому, что покупатель всеми силами, опираясь на своих сильных юристов и новый статус хозяина, не захочет вам платить. И это его право: он играет по правилам, которые сам же и установил в договоре. Вы утратили контроль и теперь находитесь в его власти.

С N3 мы в итоге не сошлись в оценках. Мы хотели мультипликатор 8 к EBITDA, а они — немного меньше (сколько — не позволяет сказать NDA).

Мы такие: «ОК, давайте поговорим через год. Мы не торопимся».

Итого

Первое. Если вы хотите идти на продажу, то готовиться к ней надо с первого дня. Если у вас бардак в бухгалтерии и какие-то мутные схемы, то потом будет мучительно больно: либо сделка сорвётся, либо вам насчитают такой эскроу, что от суммы продажи ничего не останется. Финансовая гигиена — это основа.

Бизнес «для себя» оптимизирован для вашего личного комфорта и эффективности. Там могут найтись какие-то схемы, которые тебе посоветовал бухгалтер на аутсорсе, чтобы платить поменьше налогов. Юридическая структура может быть запутанной. Идеальная документация — в голове. И если на такое приходят аудиторы из «Большой четвёрки», то начинается ад. Всё это риски и красные флаги, нет документа — это юридическая проблема. Они пересчитают все эти риски в конкретные суммы и либо вычтут их из цены, либо заморозят на эскроу-счёте на три года, либо вообще уйдут из сделки. Нельзя десять лет строить сарай для себя, а потом за один день пытаться продать его как дворец.

Второе. Ваш бренд, скорее всего, не стоит ничего. Покупателю нужны ваша клиентская база, а также EBITDA. После сделки ваш бренд убьют. Никто уже не помнит, что был Foodfox, а не «Яндекс Еда». Исключение — если какой-нибудь Wildberries решит выйти на рынок ЦОДов и купит компанию с именем, чтобы не стартовать с нуля.

Третье. Не ждите щедрости. Покупатели — не дураки. Они найдут все ваши косяки, даже те, о которых вы не подозревали. Они будут торговаться за каждый рубль.

Четвёртое. Все вокруг говорят про «экзит» как главную цель любого стартапа. Продать компанию гиганту, получить мешок денег и уехать на Бали. Звучит красиво, как в кино. Но в реальной жизни, если твой бизнес работает и приносит стабильный доход, продавать его — это экономически нелогично. Зачем резать курицу, которая несёт золотые яйца?

На мой взгляд, есть только две по-настоящему веские причины для продажи. Первая — у вас на горизонте появилось что-то более выгодное, более маржинальное, и вам нужны деньги и время, чтобы туда вложиться. Это холодный рациональный расчёт. А вот вторая причина — вы просто устали. Это выгорание другого уровня. Это когда вы десять лет тащите на себе ответственность за всё: за людей и их зарплаты, за серверы, которые могут упасть ночью, за клиентов, которые могут уйти. Проблемы, которые раньше были интересными вызовами, превращаются в тупое нудное раздражение. И в этот момент продажа — это не про деньги. Это про то, чтобы вернуть себе свою жизнь.

Если вам нужны деньги — рассмотрите кредит или другие варианты. Там можно продать только будущую выручку (или прибыль) без других частей компании.

Мы не продались не потому, что мы такие гордые, а потому, что ни одно из предложений не было для нас по-настоящему выгодным. Но общаться с потенциальными покупателями полезно. Вы смотрите на свой бизнес, на своё детище не только своими любящими глазами, но и холодным взглядом рынка.

И это очень отрезвляет и помогает понять, что на самом деле вы построили.

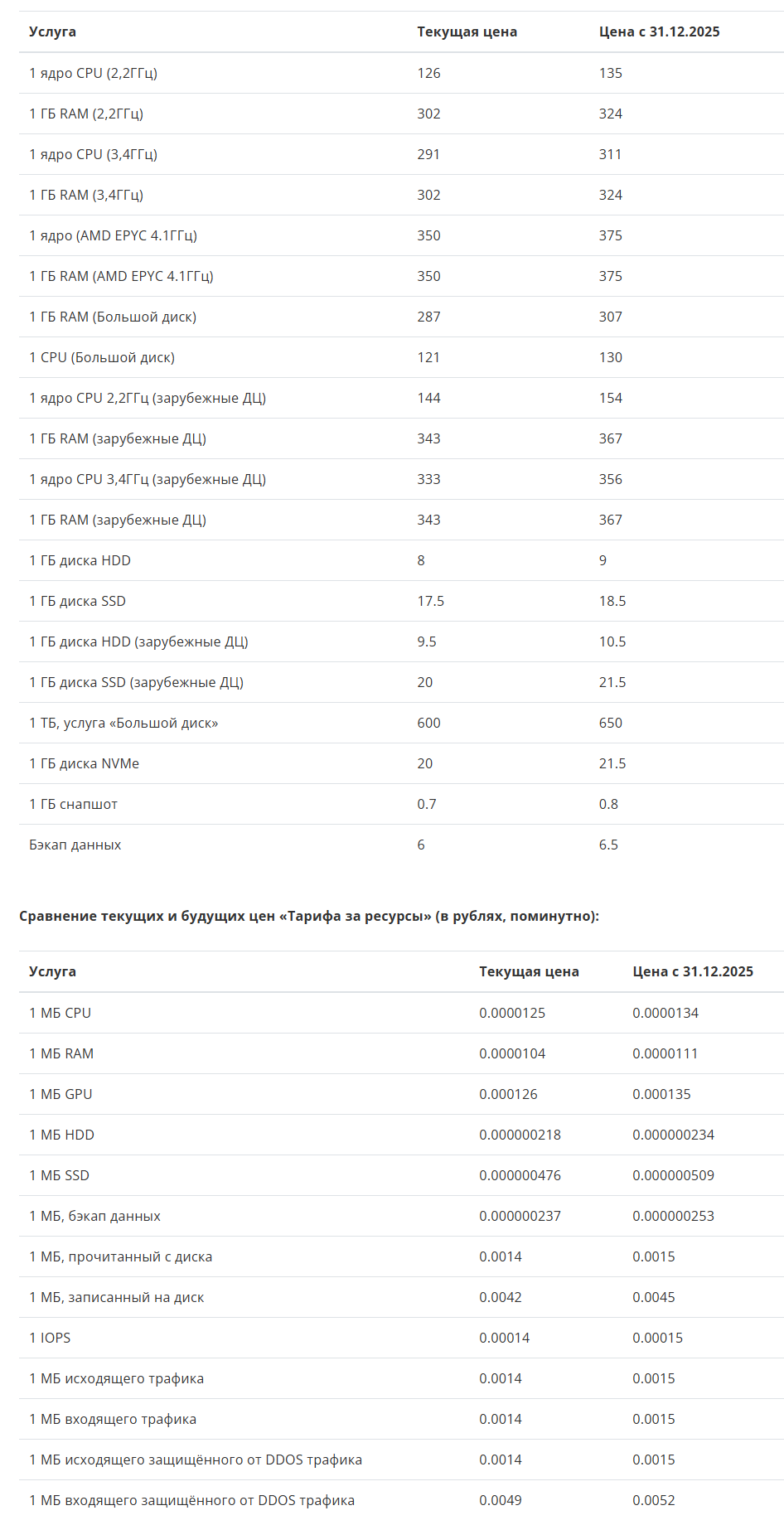

ruvds.com/ru-rub